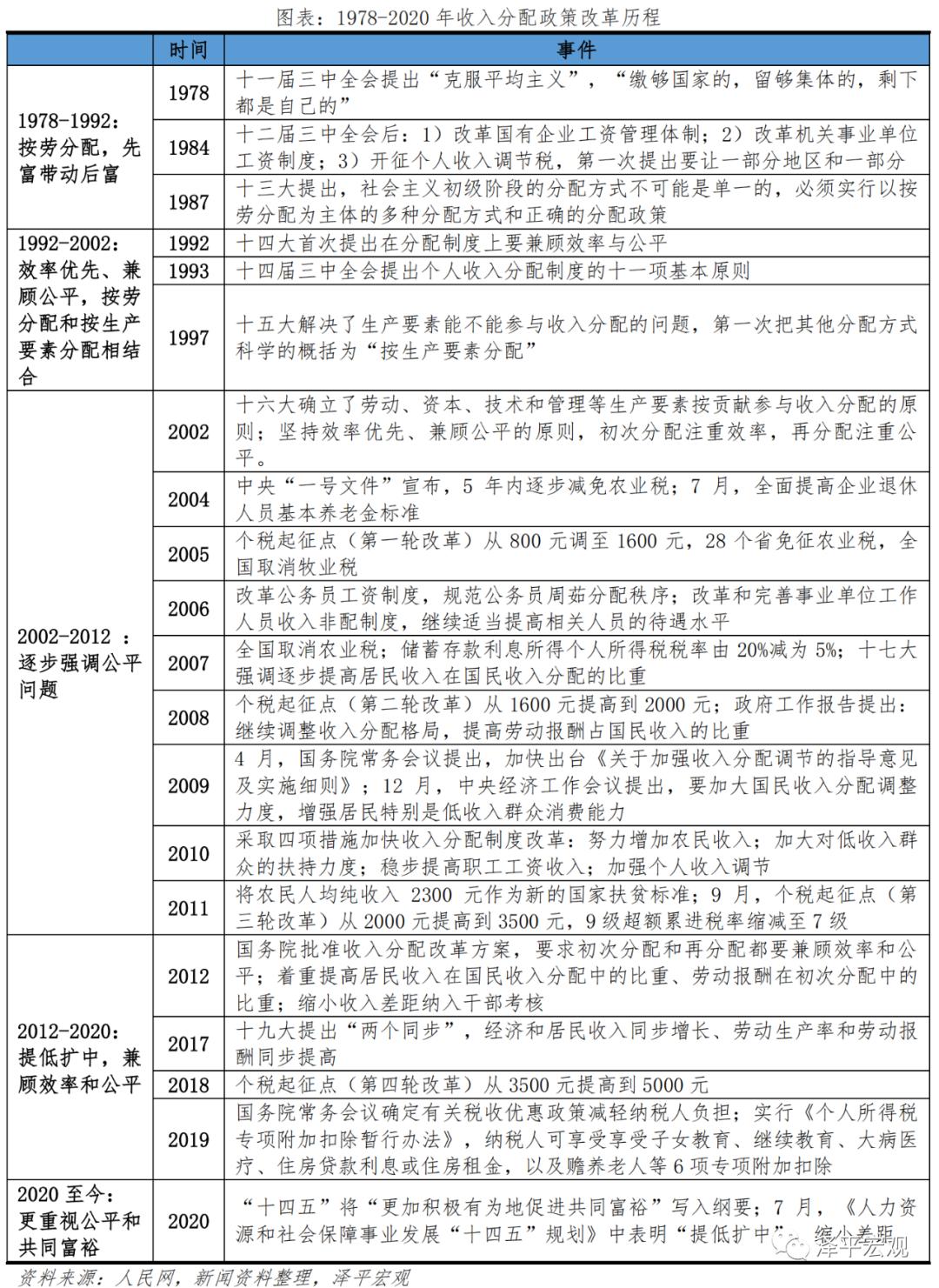

从效率优先到重视公平:中国收入分配问题的根源与治理策略

imtoken钱包 2025年2月1日 10:14:48 imtoken钱包app官网 274

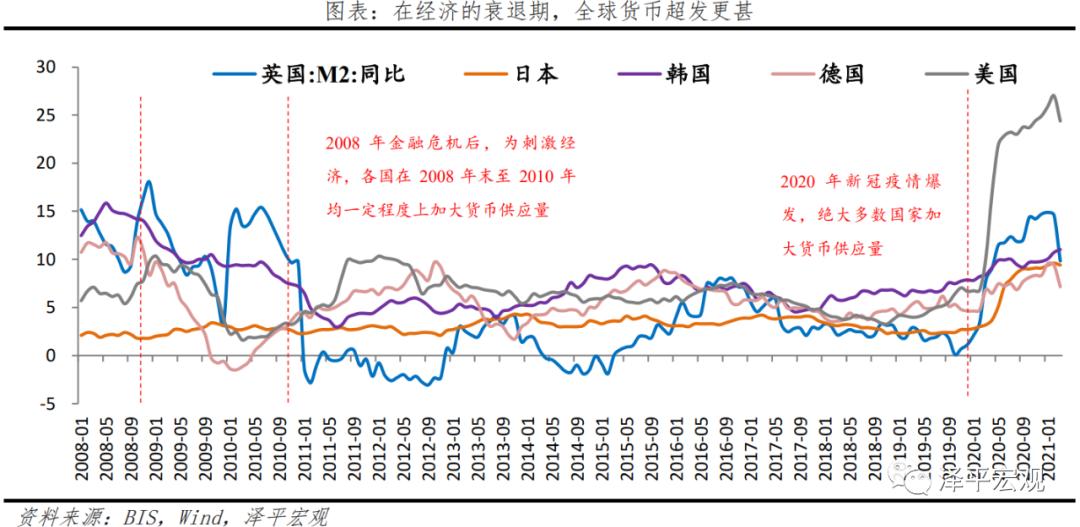

我国收入分配问题长期受到广泛关注,这既包括全球普遍存在的共性因素,比如资金流动性过剩、劳动者报酬占比下降,也反映出我国特定发展阶段和制度特点。这些问题背后隐藏着诸多矛盾,亟需我们进行深入研究。

平均主义时期

新中国成立初期,即1949年至1978年,我国实施了平均主义政策。那时,人们的收入差距确实很小。然而,这种做法也引发了不少问题。首先,生产效率普遍不高,不论工作量大小,收入都相差无几,导致工作积极性不高。比如,有些工厂里,工人的工资不论产出多少,都是一样的。其次,虽然这种分配看起来公平,但实际上缺乏激励,未能有效激发社会经济发展的活力。

这一阶段的分配方式反映了当时的特定国情和探索历程。然而,随着时代的变迁,其弊端逐渐显现,已无法满足社会发展的需求。

按劳分配的初探索

1978年至1992年间,我国开始推行按劳分配制度,其中农村实行了“家庭联产承包责任制”。这一政策显著提升了经济效益。农民们依据自己的劳动成果获得收入,积极性很高。但这也导致了农村内部收入差距的初步扩大。

有的农民擅长耕作、勇于采用新技术,因此他们的收入快速提升;而另一些农民思想较为守旧,仍旧沿用旧方法劳作,他们的收入增长则较为缓慢。这种状况在各地表现不一,有的地方由于自然条件优越,较早地实现了发展,从而导致了不同地区农村收入水平的差距逐渐拉大。

效率优先时期

1992年至2002年间,我国推崇效率优先,同时注重公平。在这一时期,社会主义市场经济体制得以建立,企业进行了转型。经济迅猛发展,城市贫富差距迅速拉大。这一阶段,中国经济加速市场化,企业内部管理也发生了变革。部分员工抓住市场机遇,提升自身能力,收入显著提高;然而,也有不少员工未能适应市场变化,被企业淘汰,生活陷入困境。此外,不同行业间的收入差距也在扩大,比如金融从业者收入快速增长,而一些传统制造业工人的工资增长却相对缓慢。

贫富差距待改善期

2012至2019年间,实施了提高低收入、扩大中等收入群体,同时注重效率和公平的策略。在就业、社保、扶贫等领域,采取了一系列积极的行动。就业方面,新增了大量岗位,尤其是为低收入群体提供了更多机会。社保领域,扩大了保障范围,为许多弱势群体提供了保障。扶贫工作使许多贫困家庭成功脱贫。这些措施在一定程度上缩小了贫富差距,但挑战依然不少。

自身特殊原因探究

我国收入分配面临的问题,不仅与世界各国普遍存在的因素有关,还与我国的发展阶段及制度特点紧密相连。在历史进程中,每个阶段都会在公平与效率之间做出不同的选择。比如,在初期,为了经济快速成长,我们更注重效率;而如今,为了维护社会的稳定与和谐,我们更加重视公平。此外,我国在收入分配的第三次调节机制方面,尚存在不完善之处。

观察现实情况,我们发现慈善等第三次分配活动尚未广泛成为社会共识,企业和高收入群体参与的程度和强度都相对较低,这种情况对财富在社会层面的公平再分配是不利的。

改善收入分配的方向

未来若要调整收入分配,追求共同富裕,需在强化公平原则的基础上,亦要考虑效率问题。政府可运用差别化税率、社会保障及财富转移支付等手段,优化再分配机制,以扩大中等收入群体规模。例如,增加高收入者的税负,给予低收入者补贴。此外,政府还应推动就业、创业、教育、投资等领域的机会均等化。要保证各收入阶层的居民都能平等地获取所需资源,比如提供门槛低、种类多的金融产品,让低收入者也有机会实现资产的合理配置,从而有可能获得财富性收入。

你认为在推动收入分配实现公平的过程中,政府面临的最大难题是什么?欢迎各位踊跃留言、点赞、转发这篇文章。

imToken作为一个功能强大的数字资产管理工具,为用户提供了安全、便捷的资产管理体验。无论是数字货币新手还是资深用户,imToken都能满足其需求,助力用户更好地掌控自己的金融未来。在使用过程中,务必牢记安全原则,确保资产的安全。